ピロティ・ランキング 1

序文「ピロティ・ランキングの狙いと目標」は、最下段に移動しました。

武蔵野美術大学4号館

設計:芦原義信 竣工:1964年

1979年に出版された『街並みの美学』は建築物とその周辺環境との関係を明らかにしつつ、身体的な感覚を持って建築や都市を論じる試みであり、大上段に構える都市計画とは一線を画した名著と言えるでしょう。その著者が芦原義信であり、彼は実際の設計においても常に都市と建築との関係を念頭に置いていました。形式主義に陥らない、使われる広場を目指していたのかも知れません。

武蔵野美術大学高野台キャンパスはその考え方の基に計画されています。キャンパスを都市に見立て各校舎が中央広場を取り囲んでいますが、その校舎の1つ4号館は中央広場の南に配され、2階建ての低層ながら一際目をひくモダニズムデザインです。

9.6メートルのグリッドプランに独立した柱を建て、1階は吹きさらし。2階は格子状の壁梁で構成され、上空から俯瞰すれば市松状に屋根が載っています。そして屋根のない2階の庭には丸い穴が穿たれ、鉄骨の螺旋階段が地上と繋げられています。

屋根形状に注目すれば、それぞれの屋根は格子(壁梁)の内側に収められ、絵画制作に適する北側採光のハイサイドライトが設けられています。それゆえに北側から見れば切妻屋根、南側から見れば寄棟屋根に見える不思議な形状となっています。小さな屋根=家形が連続する様子は、心象的な風景として建築を捉えようとしているようにも思えます。

もう一度1階に目を戻します。言うまでもなくピロティです。しかし柱が直接床を支えるル・コルビュジエのようなピロティではなく、かと言って柱と梁による木造意匠を意図した軸組の構成でもありません。四角柱の角を斜めに切り落とした力強い柱が壁で構成されたグリッドを支える緊張感のあるピロティです。それでいて天井の低さが空間に親密さを与えています。事実、私の友人である美術家はかつてこの校舎で学び、このピロティで車座になり酒を酌んだと思い出を語ってくれました。なるほど、レンガ敷きの地べたに座り込み、コンクリート壁を見上げたときの陰影の深さは深く記憶に残る風景となったでしょう。

芦原はハーバード大学大学院を卒業後、ニューヨークでマルセル・ブロイヤーの事務所に入所しています。この独創的なピロティにはひょっとしたらブロイヤーから学んだバウハウスの影響もあるのでしょうか。また武蔵野美術大学は椅子のコレクションでも有名ですが、芦原とブロイヤーの関係もひょっとしたら影響しているのかもしれません。

(折戸和朔)

日本生命日比谷ビル

設計:村野藤吾 竣工:1963

日本生命の中興の祖といわれた弘世現社長は、創業70周年を記念して劇場をとり入れた東京支店の建設を決意した。設計を任されたのが村野藤吾。

モダニズムの全盛期に近代建築に背を向けたような作品を作り続けた建築家である。ビルの全面に石を貼り付けた、表情豊かなビルが完成した。

ル・コルビュジエとは最も縁のないと思われていた村野藤吾が、ここで見せたのが、1階を支える壮大なピロティだった。

重々しい石張りの建築を軽やかに支えるコーナーの柱は特に印象的だ。

日比谷の一等地のコーナーという、最も価値ある場所をピロティで街に開放するという大胆な設計は驚くべきものだった。

前川國男、丹下健三、坂倉準三と多くの建築家がピロティを試みたが、これほど街に溶け込んだ、大胆で、開放的で、市民に愛されるピロティを実現した建築家はいない。それを実現したのが、一見近代建築に背を向けたきたように見える村野藤吾だったのは日本の近代建築の中の奇跡と言いたいものである。

長谷川路可による大理石のモザイクが、ピロティに彩りを添えている。さりげなく置かれた彫刻と共にピロティの空間を見事に演出している。

芸術性、社会性、都市性、どこからみても最高のピロティと言っておきたい。

(小川 格)

宮城県美術館

設計:前川國男 竣工:1981年

宮城県美術館は広瀬川を見下ろす高台の緑豊かな敷地の中で、伸びやかな平面計画と土地の高低差を生かした断面計画、さらには各所に配された野外彫刻と共鳴するように様々な風景を作り出しています。

緩やかな土地の起伏を感じさせる広い前庭に立つと、前川建築らしく低く抑えられた建物が控えめに建っていますが、その建物へと誘うように建つ列柱も彫刻作品の一つです。列柱に沿って進むと美術館のエントランスへと至りますが、作品と呼応するかのようにピロティが現れます。

ピロティの規模としてはそれほど大掛かりなものではなく、目を引くのは隣接する大きな中庭、そしてその中庭を取り巻くロッジア(回廊)です。ここでのピロティは来館者を受け入れるエントランスとして、ロッジアはくつろいで楽しむ空間としてそれぞれ作られているようです。中庭の佇まいに、欧州の街で愛されている広場の姿を思い出さずにはいられません。

本館の西側に建つ佐藤忠良記念館(1990年完成)は前川事務所出身の大宇根弘司氏設計による増築ですが、その間にも野外彫刻が配された中庭「アリスの庭」が設けられています。そこにももう一つのピロティがあり、屋外展示に建築的な彩を添えています。(折戸和朔)

山梨県立美術館

設計:前川國男 竣工:1978年

山梨県立美術館では、ピロティが持ちうる空間の抽象性をあえて限定し、来館者を迎え入れるためのエントランス機能に絞ってピロティが作られています。

外壁の(プレキャスト化された)打ち込みタイルと、小幅板型枠を用いたコンクリート打ち放しの堂々たる円柱は、もはや前川建築ではお馴染みの構成となりました。ピロティはル・コルビュジエが提案したメゾン・ドミノの床版を意図したものか、柱頭を抑えるコンクリートの水平ラインが目を引きます。また建物前面の段差は、はっきりと「基壇」を想起させ、実を言えばこれら古典主義的な振る舞いに僕は少々戸惑いました。

1960年代後半以降、前川はル・コルビュジエに学んだ方法論から距離を取り、デザイン的にはジョン・ラスキンやウィリアム・モリスのような中世的世界観への回帰を図りました。言い換えるならメゾン・ドミノ的なモダニズム建築から欧州中世都市を思わせる建築への転換であり、もっとはっきり言えばシンボリックな「柱」から中庭を取り囲む「壁」への転換です。そのために必須となった素材こそ、前川自身が開発した打ち込みタイルでした。打ち込みタイルの「壁」を採用した前川の建築にシンボリックな「だけ」のピロティは不要です。

それなのにこのピロティはより象徴的で、より古典主義的な意図を持っているようにさえ見えます。あれほどロジカルに建築を作っていた前川が、なぜこんな風に取って付けたような、ただ象徴的なだけのピロティを用いたのでしょうか。広く美しいピロティです。ただの玄関庇に準じるような使い方が実に勿体無い!こんな風に思ってしまうのはピロティに多くを求めすぎでしょうか。

いや待て!これまで前川がピロティに用いていた柱は角柱のはずです。見上げのデザインも梁を現しにして連続する架構を意図していました。しかしここ山梨県立美術館のピロティでは柱は円柱で西洋古典のギリシャ神殿を思わせるようなデザインです。そうであるならば、ひょっとしたら前川はあえてピロティを作ろうとはしていなかったのでしょうか。空間としてのピロティでないのだとしたら、取って付けたような象徴的なデザインは前川の中に「ポストモダン的なもの」を読む新しい切り口となり得ないでしょうか。 (折戸和朔)

京都会館(ロームシアター京都)

設計:前川國男 竣工:1960

2016年の改修・改築工事ののち、命名権を売却したために「ロームシアター京都」と呼ばれているが、本名は「京都会館」。

「世田谷区庁舎」(1959)

「京都会館」(1960)

「東京文化会館」(1961)

とこの時代、前川國男の大作が連続して竣工している。

京都会館は、東京文化会館と同様、大ホール、小ホール、国際会議場をもつ大型の文化施設である。

古都・京都の街並みに合わせた佇まいが求められた。

日建(関西)、村野藤吾、前川國男の3者が指名されたコンペを経て前川が選ばれた。

敷地は二条通りに面し、岡崎公園に隣接した、市立美術館など京都の文化的施設が集まり、インクラインに接する静かな一角。

プレキャスト・コンクリートの湾曲した長い庇が二条通りに沿って伸び、全体を引き締めている。

等間隔の列柱が歩道にリズムを刻んでいる。

その中ほどにピロティの入口が開いている。

建築は、中庭を囲んで、コの字型に配置され、二条通りに面して二層分のピロティが開かれている。

ここが京都会館へのゲートとなっているが、二層分の大きさのため、自転車で通りぬけても全く違和感がない。

中庭から、さらに岡崎公園へ続く開放感は、なんとも気持ちのよい空間だ。

ピロティの持っている、社会性、地域に開かれた接続感、招き入れるような力は、圧倒的だ。

ここには、佇む、休むなどの静的な機能は期待されていない。

常に人が動く流動感、動きが止まらない。

中庭に向かって大きく開かれたゲート。

ピロティの持っているゲート性、門の性格が見事に表現されている。

正面の大ホール、左の小ホール、右へ行けば、岡崎公園へと展開している。

中庭から見たピロティ。

公演が終わった後は、大勢の人々を一斉に吐き出す出口になる。

常に人々の動きを受け止めるダイナミックなピロティだ。

世田谷の静かなピロティと比べると、その違いがよくわかる。(小川 格)

世田谷区庁舎

設計:前川國男 竣工:1959

第一庁舎は建て替えのため、すでに取り壊されてしまったが、市民にとってはこの広場が最も大切な場所だった。

右手に見える低い部分の下がピロティになっている。

庁舎に接近すると、まず手前の広場を通って、このピロティに行き着く。

ピロティは、庁舎へのゲートであり、小さな広場から大きな広場に抜ける通路、そして第一庁舎から食堂や区民会館へ渡る通路でもあった。

ピロティと二つの広場はセットになって、市民のための快適な場所を作っていた。大きすぎず、小さすぎず、ちょうど良いスケールだった。

二つの広場にとって、このピロティは欠くことの出来ない大切なものだった。

第一庁舎から区民会館の方を見ると、ピロティの程よい大きさがよくわかる。

丹下健三の香川県庁舎の大きすぎるピロティと比べると、このピロティの親しみやすいスケール感が心地よい。

区役所へ来た区民にとっては、ここが何よりも大切なアプローチだった。

平面図を見ると、第一庁舎と区民会館をつなぐ役割と、二つの広場を区切りながらつなぐ役割、そして第一庁舎への入口としての役割がこのピロティに実にうまく統合されていることがわかる。

前川國男にとっては、初期の作品だが、最も成功した、愛すべきピロティだった。

ピロティの最高傑作と言っていいのではないだろうか。

担当した鬼頭梓の力も大きかったに違いない。(小川 格)

河原町団地

設計:大谷幸夫 竣工:1975

ピロティを「建物の2階以上に室を設け、1階は柱を残し吹きさらしにしておく建築様式」(『大辞林第3版』三省堂)と厳密に定義するなら、河原町団地にピロティはありません。しかしピロティが1階レベルを室外のオープンスペースとして、新しい時代の新しい空間の使い方を目指したものであるならば、従来的な機能から放たれた空間はどんな抽象性を持ち得るのでしょうか。その可能性を広げる一つの提案として河原町団地を挙げたいと思います。

河原町団地は各棟の規模にばらつきはあるものの、集会場と2棟の保育園を含む15棟からなる巨大プロジェクトです。共同住宅の計画というよりは、むしろ都市計画と言って良いでしょう。その中で、河原町団地を象徴する4号棟、6号棟、8号棟の3棟は逆Y字型断面と呼ばれる形をしています。そのYの字を逆さまにした時にできる低層部の△の部分がピロティに相当する部分です。ただしその三角形の斜辺の部分はただの柱ではなく5層の住戸で構成されています。と、こう書けばこの住棟、さらには団地の規模が伝わるでしょうか。

ボリュームメリットを活かしたオープンスペースを棟内に作ること。それは居住者の交通(歩行者、自転車及び二輪車。自動車の交通は分離されています)に用いられること。そして居住者間のコミュニティ生成の場となること。これらが逆Y字型ピロティの目的であったのだろうと想像できます。

過去にこのピロティで行われたお祭りの写真を見るとき、お神輿が跳ね、揃いの半被が踊る姿に、建築家の目指した風景はこれだったか、と膝を叩いて喜びたくなります。丹下健三の弟子として広島平和記念公園・資料館を担当した大谷の面目躍如と言えましょうか。

一方で、何も行われていない日常の風景を目にした時、スケールアウトした建築の姿に打ちのめされそうになります。建築は、特に住宅は、ただ祝祭的空間として在るだけでは生活の安心感が得られないのかもしれません。

河原町団地のオープンスペースをどう評価するべきでしょうか?

(折戸和朔)

群馬県立近代美術館

設計:磯崎新 竣工:1974年 群馬県高崎市綿貫町992-1

一辺12mの立方体を組み合わせて作られた美術館。立方体はさらに、1.2mの小さな立方体で構成されている。

さらにその外壁は1.2mのアルミパネルとガラスで構成され、「純粋形態」の美術館が広々とした芝生の広場を前にして展開している。

幾何学的な「純粋形態」は、磯崎が一貫して追求してきたテーマだったが、ついにここで全面的に開花、実現した。

立方体の原則は内部にも適用され、床の大理石は、60cm四方である。

だが、外壁から内部に移ると、柱や梁という現実の建築の太さが邪魔をして「純粋」の幾何学的形態を保つことはできない。

やや曖昧な調整が生じる。

だが、原則として立方体を保とうとしている。

全体が厳格な立方体であるにも関わらず、この部分だけ22.5°軸がずれている。

まるで、公園の入り口に顔を向けているような愛嬌のある感じである。

この角度を持った棟のために全体の硬すぎる「純粋形態」が崩され、親しみを感じることができる。

この部分は山種記念館という日本美術の展示室になっているが、1階は完全なピロティになっている。

ピロティ部分は池に囲まれて、完全に独立したスペースになっている。

純粋なピロティ空間である。

芝生の広場に連続していないのは残念だが、ここでも純粋なピロティ空間が目指されたのだろうか。

池を隔てて、広大な芝生の広場が広がっている。

実に贅沢なピロティである。

贅沢すぎて、ちょっと寛げないのが残念。

取り囲む池には、細いワイヤが波打つ作品「うつろひ」が多数設置されている。これは彫刻家で磯崎の妻であった宮脇愛子の作品である。

多分、日本一、いや世界一贅沢なピロティだと思われるが、十分生かされていないような気がする。

変な使い方をされては困るが、もう少し生かす方法がありそうな気もする。

今のところ、最も美しいピロティと言っておきたい。(小川 格)

東海大学松前会館

設計:山田守 1966 神奈川県平塚市

日本の近代建築史の中で様式主義からモダニズムデザインへの転換点を見つけようとするなら、1920年に東京帝国大学の学生たちによって立ち上げられた「分離派建築会」の活動に目が留まるではないでしょうか。その分離派メンバーであった山田守は1929年に渡欧しル・コルビュジエやW.グロピウスなどと直接面会することで日本のモダニズム先駆の一人となりました。

山田は東京帝国大学を卒業後、逓信省営繕課技師として活躍しました。当時、逓信省には同い年の建築家吉田鉄郎も在籍しており、吉田と山田は逓信省建築の双璧でした。二人の建築スタイルは対称的で、「直線の吉田、曲線の山田」と称されたそうです。二人の逓信省時代の代表作は「東京中央郵便局(1931、吉田鉄郎)」と「東京中央電信局(1925、山田守。現存せず)です。

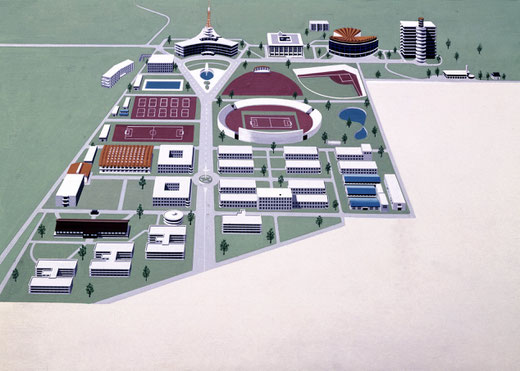

戦後、逓信省を辞した山田は独立し、設計事務所を立ち上げました。1966年に没するまでに「日本武道館」や「京都タワービル」(共に1964年完成)などシンボリックな建築を遺していますが、最も山田らしいデザインだと呼べるのは一連の東海大学での仕事ではないでしょうか。当時、東海大学の理事であり建設工学科主任教授の立場でもあった山田は自らキャンパスを設計し、資金不足の中での理想的なキャンパスを実現させるため、設計報酬を辞退したそうです。その是非に議論の余地があるにせよ、そのことで自分の理想とする建築を充分に表現し得たことは事実でしょう。

山田守建築の最も大きな特徴は、平面計画上の「導線」を外観デザインとして顕在化させ、ストリームラインを生かした曲線と合理主義の融合が図られていることです。そこには1920年代の構成主義と未来へのイメージが同居しているとも言えましょうか。

東海大学湘南キャンパスの中で1号館から4号館までが並ぶ最北の高台は同キャンパスのシンボルであるだけでなく、山田の代表作群とも言えます。その校舎の並びから南へ一段下がったキャンパスの東端に、植栽に埋もれるようにして松前会館は作られています。

豊かな自然環境の中で東西に配された長方形平面の西端がピロティとなっていて、ここが玄関です。1階の南に面して食堂、2階が宿泊所となっており、東には別棟で円形の浴場も作られています。

ピロティを見ると、角柱が支える天井は梁型が消されてスラブを直接支えているように見え、ル・コルビュジエのメゾン・ドミノを思わせます。それでいて柱の外側に非常に薄い片持ちスラブが廻り、2階の縁側のような空間となっています。またその片持ちスラブは庇状にぐるりと建物を取り囲んでいるので、ピロティが延長されているようにも見えます。

以前は建物の傍にガーデンチェアが置かれていました。緑に囲まれた穏やかな環境の中でピロティや庇の下に椅子を並べ、宿泊者たちの語り合う時間が流れていたのだと想像できます。

きっと山田もこのピロティで時を過ごすことがあったのではないでしょうか。山田は東海大学湘南キャンパスにモダニズムの理想郷を夢見たのでしょうか。

(出典:「東海大学湘南キャンパス」ドローイング及び「松前会館模型写真」東海大学学園史資料センター・デジタル学園史展示室)

(折戸和朔)

東京国立近代美術館

設計:谷口吉郎 1969年 東京都千代田区北の丸公園

どんなピロティが良いピロティなんだろう。いや、僕自身はどんなピロティを求めているのだろうか。その一つの解答となり得るのが東京国立近代美術館です。

一見、なんということはない建物だと言ったらお叱りを受けるでしょうか。確かに著名な建築家による著名な近代建築です。ピロティもあるけれど、それは2階のテラスを支えつつ、来館者を迎え入れる機能を備えているに過ぎないように見えます。

ところが、そのピロティに足を踏み入れると空気感が変わります。高さの所為なのか、奥行きなのか、見上げた天井のデザインなのか、それとも柱なのか。もちろんそれら全てのハーモニーなのだと言えるでしょう。このピロティに立ち入ったとき、僕はある種の親密さを持ってその空間に迎えられている思いがします。

建物に向かって右側、ピロティの東端にささやかな休憩スペースが用意されています。是非ここに腰を下ろしてピロティ越しの風景を味わってみてください。柱のデザインを観察しましょう。頭上で緩やかなアーチを持つ、化粧垂木風のおおらかな天井を視界に入れ、お堀(皇居)や周辺の植栽を借景します。さらに2階テラスへ至る階段の繊細かつ工業的な美しさに目を留めたとき、自分が体験している空間はピロティ史に残る傑作であることに気づくはずです!

この空間体験こそ、僕の「近代建築の楽しみ」だと言えます。(折戸和朔)

香川県庁舎

設計:丹下健三 1958年 香川県高松市

地上8階の本館と議会議事堂が中庭を囲むようにたつ。

議事堂は、低層だが、ピロティによって浮き上がっている。

丹下の指示で基本設計を言いつけられた神谷宏治と沖種郎はどうすればいいのかまるで手がつけられなかった。すると丹下は3日間家に籠って、出てくると100分の1の平・立・断面図を持ってきた。丹下が最初に図面を書いたのは、後にも先にもこれだけ。

丹下の構想力はずば抜けていた。

設計は、ほぼそのままの形で進められた。

最も大きな特徴は巨大なピロティだった。

折り返している階段がこのピロティの大きさを示している。むしろ、ピロティの大きさを誇示するために階段が作られたと考えたくなる。

椅子にかけている人と比べれば、ピロティの異常な大きさが実感できる。

ピロティが市民に開かれた庁舎を象徴すると丹下はいうが、その大きさのために、あまり居心地のいい場所とは言えないような気がする。

数万人の群衆を対象にした広島の巨大なピロティに引き摺られたのだろうか。

ここに相応しいのは、数人、せいぜい数十人の市民を対象にしたものだったと思われるのだが。

知事の求めに応じて巨大な石が運び込まれたが、中庭も市民の親しみやすい、というより、見せる庭になっていないか。

8階建ての本館は、日本建築のエッセンスを鉄筋コンクリートで表現したと、国際的にも高く評価されているが、丹下の狙いはあくまでも議会棟のピロティとのセットで成り立っている。

確かにずば抜けて写真写りのいい建築〈映える〉建築である。

しかし、このピロティは、建築を社会に開いたか、市民に親しまれる庁舎にする上で役に立っているか。今一度問い直してみたい。(小川 格)

鎌倉文華館 鶴丘ミュージアム(旧神奈川県立近代美術館)

設計:坂倉準三 1951年 神奈川県鎌倉市

平面形状は正方形に近いシンプルな四角形です。ドーナツ型とでも呼べるでしょうか、展示室は中央の中庭を取り囲むように配置されています。2階の方が1階よりも一回り大きいため、立面的には直方体が宙に浮かんだように見えます。1階はその直方体を持ち上げるピロティです。

ピロティと書きましたが、柱間には石積みの壁が建てられているため、「柱のみで外部に開放されている」ピロティの定義には当てはまりません。それでもピロティと呼びたくなる理由は、柱が壁に埋まっておらず、言わば「真壁」の意匠と重なっているからでしょうか。

はっきりとピロティとして開放されているのは、南側の庭園に面するテラスです。柱はテラスから望む風景を邪魔しない細い鉄骨のH型鋼で、自然石を基礎として池の中に建てられています。テラスの床と、連続する門型の手すりはプレキャストコンクリートで、背後の壁は石積みです。白く塗られた天井には水面の反射が揺らぎ、自然や時の移ろいを感じます。工業製品と自然素材とが違和感なくまとめ上げられ、回遊式庭園の中でモダニズムの新たな風景を作ったと言えるでしょうか。細やかな、日本建築のような配慮が感じられます。(折戸和朔)

広島平和記念資料館

設計:丹下健三 1955年 広島県広島市中区

平和記念資料館が建つこの地は、元安川と本川に挟まれた三角州の最上流部、映画館、喫茶店、商店が軒を並べる、広島を代表する繁華街だった。

高校生の丹下健三は、ここで、映画を見、文学を語り合った青春の聖地だった。東京帝大に進学して、大学院に在学中にここに原爆が投下され、一瞬にして全てが失われた。

戦後、ここに平和記念公園が作られることになって、設計コンペが発表された。丹下は、大学院を卒業して助教授になっていた。

丹下のコンペ案は平和大通りから原爆ドームへ軸線を通し、資料館をゲートとする野心的なもので、文句なく一等賞を獲得した。

資料館は、巨大なピロティによって差し上げられていた。

丹下は、ル・コルビュジエが設計したマルセイユのユニテ・ダビタシオンの巨大なピロティに圧倒され、感動した。広島のピロティには、マルセイユの巨大なピロティが必要だと考えた。ユニテは18階建ての巨大なアパートを支えるための太いピロティだが、丹下は、それを1層しかない広島のピロティに採用した。

丹下によって、平和資料館は、原爆ドームを望む、公園へのゲートとしての役割を与えられた。ピロティはゲートのための手段となった。

ピロティの下には、佇む人も、休む人もいない。そこは、ゲートだから。

ル・コルビュジエの考えたピロティを丹下は大きく変えてしまった。

(竣工直前の資料館1953年、撮影:丹下健三。『芸術新潮』2013.8 より)

丹下の考えていたゲートは何万人という群衆を迎えるためのものだった。そのために巨大なピロティが必要だった。

丹下によって、ピロティは新しい役割を与えられたのだ。

我々は、毎年行われる平和記念式典でこれを確認している。(小川 格)

国立西洋美術館

設計:ル・コルビュジエ 1959年 東京都台東区

国立西洋美術館は、本館と共に前庭も世界文化遺産に登録されています。これは本館と前庭の「関係」にル・コルビュジエの設計思想が強く反映されているからに他なりません。その一つがピロティではないでしょうか。

(『ル・コルビュジエの国立西洋美術館』藤木忠善著、鹿島出版会より)

開館当時のピロティは間口一面であったことはもちろん、奥行きも2スパン(東端のみ3スパン)あり、そこには前庭同様に彫刻作品が配されていたそうです。青空の下(前庭)で鑑賞する彫刻、屋内での絵画鑑賞、そして中間領域であるピロティでの鑑賞。多様な鑑賞空間と豊かな建築空間は近代建築らしい魅力にあふれていたと想像されます。

そのピロティは改修工事毎、徐々に屋内に取り込まれ、現在は元の1/5程度となりました。チケット売場、そして夏の日差しや驟雨を避けて駆け込む人々。空間の抽象性は消え、即物的な機能だけが残った感は否めませんが、それでもまだこのピロティは我々に近代建築の可能性を信じさせてくれています。(折戸和朔)

ピロティ・ランキング その狙いと目標

ル・コルビュジエが提唱した「近代建築の5つの原則」の中で最もインパクトのある項目はなんと言っても「ピロティ」だろう。

コルビュジエが早速「スイス学生館」で試みたのがこの写真だ。

(スイス学生館(1932年)(『Le Corbusier 1929-1934』p.74)より)

ぼくはこの写真を初めて見たときの感動を忘れることができない。

1932年にこれができて、まもなく100年になろうとするが、これを超えるピロティを見たことがない。

一体、ピロティは近代建築の中で成功したのだろうか。

多くの試みはあった。しかし、それは、コルビュジエの目指したものにどこまで到達できたのだろうか。

そこで、今、これまで作られたピロティを検証してみたくなった。

我々が見てきたピロティは、果たして近代建築として十分機能してきたのだろうか。建築の美しさの観点、建築と社会を結ぶ社会性の観点、人々に愛され、利用されているかという観点も当然検証されなければならない。

これから、我々が見てきたピロティをここに集めて、検証してみようと思う。

とりあえず、趣旨に賛成してくれた折戸和朔さんと小川格が、交代で、自分の体験したピロティを写真と短いコメントで、掲載してゆくことにしたい。

ゆくゆくは、誰でも参加できる場所にして、全国から集めたいのだが、取り敢えず二人の試みとして開始するので、ご期待いただきたい。(小川 格)

近代建築の楽しみ

近代建築の楽しみ